世界各地の植物(主にラン)の花の写真をお楽しみいただくページです

2003年6月17日作成 写真と解説;

当社・ 代表取締役、 斉藤亀三

Mediterranean orchids(2), Italy and Greece

イタリアとフランスの国境となるモナコ周辺では、海岸線から車で20-30分も入ると、標高数百メートルに達する。石灰岩から成り、ほとんどは乾燥気味であるが、所々に腐植土が堆積し、やや湿った環境もあり、結構変化に富んでいる。

南斜面のガレ地に点在するマメ科の植物。比較的標高の低い、2−300m辺りに多く見られた。完全に乾燥型の種である。直径20-30cm位の株になる。拡大

草丈10cmあるかないかの小型種。葉は非常に細く、線形。花は直径約1cm、必ず下向きで開花する。若干の腐葉土が堆積する場所に生育する。開花期にはかなり湿っているようである。Ophrys bertolonii が近くにあった。拡大

いわゆるハマナスの仲間。海岸線に近い標高の低い疎林内で見かけた。乾燥に強く、夏の暑さにも耐えられそうなので、日本で栽培したくなるほど可愛らしい。個々の花の花期は短いが、複数の花が連続して開花するので、結構楽しめそうである。拡大

2と同じような環境、南斜面の砂礫地に生育する。周辺には、日本にも馴染みのある植物が多数見られたのでいくつかご紹介します。拡大、ムスカリの原種、オニクの一種

落葉樹の根元で、殆どが地中に埋まり、先端部だけが顔を出していた。日本産のツチトリモチやヤッコソウとも異なり、むしろギンリョウソウに近縁か。びっくりするほど鮮やかな朱紅色であった。地中に埋まっているのに、なぜこの様に目立つ色なのか不思議である。拡大

村の裏山は、ほとんど手つかずのままなので、人里近くに自然のお花畑が点在する。村は急峻な尾根筋にあるが、付近では放牧をするでもなく、農地がある様子もなく、どんな仕事に就いているのだろうか。イブキジャコウソウ、プリムラに混じってオルキス(濃紫色の直立する株)もあった。

あった。拡大

開けた明るい林床に群生する。鮮やかなブルーと白の花である。どの植物を見ても、花の色が鮮やかである。この地方は地中海沿岸地域とはいえ、緯度だけで比較すれば、日本の中部より北である。花色が美しいのは、空気が汚れていない事に加え、紫外線が強いのであろう。拡大

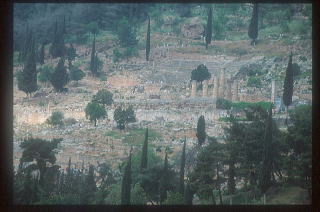

オフリスを訪ね、イタリアからギリシャに飛んだ。唐澤氏と分布図を検討し、アテネから車で約4時間、パルナッソス山の中腹にあるデルフィーの遺跡を訪ねた。5月初旬で、初めは晴天であったが、昼食中に突然雪が降り出し、あっという間に積もった。有名な遺跡であるが、余り観光地化していない良いところであった。拡大

遺跡周辺は、石灰岩が剥き出しの場所が多く、こんな所にあるだろうかと心配になったが、道路際のやや湿った茂みの中でこの株を見つけた。大きな花で、長さは3cm強あった。イタリアの種に比べ、全体大柄、いかにもビーオーキッッドというオフリスであった。

拡大、別種か

オフリスもオルキスも草姿、塊根の形態は同じ。オルキスの語源は、精嚢(これ以上は書けません)。前年に形成された塊根から新芽を出し、地上部が枯れるまでに新しい塊根が出来る。このため秋から春までは新旧2つの塊根がある。このため昔から、精力剤として、摺り潰したものが片栗粉と同様に飲用されてきた。拡大

アテネの東には、先端にポセイドンの像が残るスニオン岬がある。途中、特に海岸線は石灰岩剥き出しの荒れ地。所々には山火事の痕もあり、普通の植物はとてもまともに生育できそうもない。アテネ周辺には、水の流れている川が無い。生活用水は、はるか北部の山岳地方から水道管で引いているそうである。岬の先端

内陸部の道路際、カラカラに乾燥した草地にあった。高さは10-15cm、基部に2-3枚の短い葉があるだけ、花も茶色系で本当に目立たないので、最初の1株に気付くまでが大変。地上部が貧弱な割には、地中の塊茎が大きい。共生する菌が活躍しているのであろう。拡大

セパルとペタルは重なり合って筒状となる。反り返り気味に下に伸びているのが唇弁。基部内面には、細毛が密生している。少なくとも我々に感知出来るような香りも無く、昆虫は何故この花に飛んでくるのであろう。殆どの花が結実するようである。拡大

やはりスニオン岬の内陸部。松の疎林内の窪地、多少湿り気がある場所に生育していた。草丈は10cm前後と中型、花も小さく直径1.2-3cm位。唇弁基部が深く切れ込み、ビロード状に細毛が密生する側裂片となる。これがハチの羽のようにも見える。拡大、自生状況